Как прорастить семена на туалетной бумаге

Предварительное проращивание семечек моркови перед посадкой позволяет проверить всхожесть и сократить сроки появления ростков на 5-7 дней.

Последовательность проведения мероприятия:

- полиэтиленовую плёнку разрезают на полосы шириной 5 см;

- рулончики туалетной бумаги с наклеенными семенами разворачивают, укладывают на полиэтилен;

- семена обильно увлажняют с помощью распылителя, полоски бумаги вместе с плёнкой скатывают в рулон;

- рулон ставят в ёмкость, на дно которой налито небольшое количество воды;

- для поддержания постоянной влажности воздуха на конструкцию надевают пластиковый пакет;

- ёмкость держат в затемнённом месте, поддерживают температуру +18-20˚С.

Семена проклёвываются через 7-10 дней, у некоторых зёрен появляются ростки. Пророщенный материал готов к посадке в открытый грунт.

Подходящие сорта

Для посадки семян моркови методом наклеивания на туалетную бумагу нет ограничений в использовании конкретных сортов и гибридов. Предпочтение следует отдавать районированному семенному материалу от проверенных производителей. Желательно использовать свежие семена моркови, собранные в прошлом сезоне.

В зависимости от целей использования метод применяют для сортов моркови с различными сроками созревания:

- скороспелые сорта (срок вегетации до 100 дней) — Оранжевый мускат, Тушон, Амстердам, Нандрин F1 выращивают для получения ранней продукции;

- сорта среднего срока созревания (100-120 дней) — Витаминная 6, Парижская каротель, Нантская 4, Рогнеда обладают высокими вкусовыми качествами и универсальностью использования;

- поздние сорта (срок созревания 135 дней и более) Самсон F1, Анастасия F1, Королева осени, Болтекс F1 отличаются высокими вкусовыми качествами, способны храниться до весны.

Применение метода для дражированных семян менее целесообразно. Крупные гранулы достаточно легко сажать без использования туалетной бумаги. В процессе подготовки происходит частичное растворение питательной оболочки, состоящей из микроэлементов и регуляторов роста.

Что важно учитывать при выборе силиконового клея

Силиконовый клей для поделок может быть в виде стержней для термопистолета или жидкого состава. Вне зависимости от консистенции, сцепляющие вещества этой разновидности обладают высокой степенью адгезии.

- В жидком или гелеобразном клее не должно быть много пузырьков воздуха. Они могут образоваться в результате неправильного хранения вещества (например: при минусовой температуре). Наличие излишнего воздуха, может привести к тому, что после затвердения образуется пористый шов.

- Структура клея не должна быть слишком жидкой. Иначе клей будет долго застывать и могут образовываться подтеки.

- Для использования вместе с детьми лучше выбирать жидкие силиконы. Они не требуют нагревания, соответственно более безопасны в применении.

- Цвет. Наиболее универсальным является прозрачный клей для поделок. Но для более искушенных рукодельниц, есть большой выбор цветов термостержней для пистолетов. Есть даже сердечники с блестками.

- Некоторые сцепляющие вещества обладают выраженным химическим запахом. При работе с подобными составами следите, чтобы в помещении была принудительная вентиляция.

- Если для изготовления поделок кроме сцепления необходима герметизация, можно использовать аквариумный или санитарный силикон. Клей образует гидрофобный шов. Для остальных целей подойдет универсальный состав.

Выполнение скелетирования

Интересной техникой считается скелетирование. Для нее характерны определенные особенности.

Что понадобится

Чтобы добиться в этом хороших результатов, важно подготовить все необходимое

Бумажные салфетки

С помощью бумажных салфеток удается убрать с поверхности листьев лишнюю влагу.

- Насыпать в кастрюлю 1 столовую ложку соды и влить 4 ложки воды.

- Тщательно перемешать и поместить в емкость листья.

- Проварить полчаса на слабом огне.

- Выложить листву глянцевой частью кверху и промокнуть салфеткой.

- Очистить мякоть при помощи зубной щетки.

- Сделать красящий раствор.

- Опустить в жидкость листву.

- Вытащить и просушить материал.

Рождественский венок

Сегодня они становятся очень популярными, причем купить готовые в магазине, оказывается, совсем недешево. А почему бы не сделать его самим? Для этого потребуется немного времени и сил.

- Лист картона.

- Лоза или гибкие ветки.

- Трава.

- Шишки.

- Клей.

- Гроздья рябины, бусины, банты, колокольчики, еловые лапы.

Первым делом возьмите картон. Ветки и траву скрутите в объемный венок и оберните тонкой проволокой. При помощи этой же проволоки закрепите его на картоне. Для придания дополнительной прочности пройдите клеевым пистолетом. Собственно это и есть ответ и на вопрос, чем клеить шишки к картону. Пистолет прекрасно для этого подходит.

Теперь приходит время декорирование нашего венка. Для этого сверху в свободном порядке размещаем пушистые веточки ели, шишки, красивые банты из лент. Чем склеить шишки с основой? Можно использовать клей «Момент». Он справится с этим не хуже, чем клеевой пистолет. Остается лишь вырезать картон в центре рождественского венка и прикрепить с изнаночной стороны петельку.

Подготовка семян к использованию в качестве исходного материала для поделок

Если вы остановили свой выбор на поделках из семечек, и использовании их, как основу композиции, требуется их аккуратная подготовка перед дальнейшим использованием.

Этапы подготовки

- Отобрать здоровые семена равного размера;

- Перебрать, очистить от посторонних включений и промыть;

- Разложить тонким слоем для просушки;

- Окрасить в нужный цвет;

- Еще раз просушить до полного избавления от влаги.

После завершения работы над каждой поделкой специалисты предлагают покрывать ее слоем лака для предохранения от загрязнений и продления срока сохранности в первозданном виде.

Методы окраски тыквенных семечек

Для придания исходному материалу (в нашем случае им являются семена тыквы), ярких привлекательных расцветок, их следует окрасить.

Этапы окрашивания:

- в пакеты из полиэтилена небольших размеров поместить красящие составы различных цветов;

- в пакеты с нужными оттенками поместить необходимое количество семечек;

- загерметизировать пакеты, и перемешать находящиеся внутри семена для получения равномерной глубокой окраски.

- После окраски семена необходимо просушить, избегая их соприкосновения и взаимного окрашивания.

Используя этот метод, можно окрасить весь исходный набор семечек, не загрязняя большого количества посуды.

Аппликация из крылаток клена для детей дошкольного возраста пошагово с фото

Аппликация из крылаток своими руками. Мастер-класс с пошаговыми фото.

Мастер-класс с помощью пошагового фото «Стрекоза на цветке».

Описание: Мастер-класс для детей дошкольного возраста, предназначен для воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, родителей.

Назначение: Аппликацию можно использовать для украшения дома, выставки.

Цель: Формировать образное мышление и творческое воображение через передачу характерных особенностей изображаемого объекта.

Задачи:

- Закреплять навыки изготовления и обработки поверхности формы различными приёмами и способами;

- Развивать мелкую моторику рук, воображение и фантазию в процессе работы над выразительностью образа стрекозы, цветка;

- Воспитание интереса к познанию живой природы и бережного отношения к ней;

- Воспитание аккуратности, рационального подхода к использованию материалов.

Материал к занятию: На ТВ панели фото с изображением стрекозы на цветке, фотографии с изображением последовательности работы над аппликацией, образец работы, засушенные семена клёна (крылатки), ножницы, лист бумаги А-4, пластилин. «Стрекоза на цветке» Загадка про стрекозу:

«На ромашку у ворот Опустился вертолёт- Золотистые глаза. Кто же это? (Стрекоза)

Пошаговый процесс изготовления аппликации:

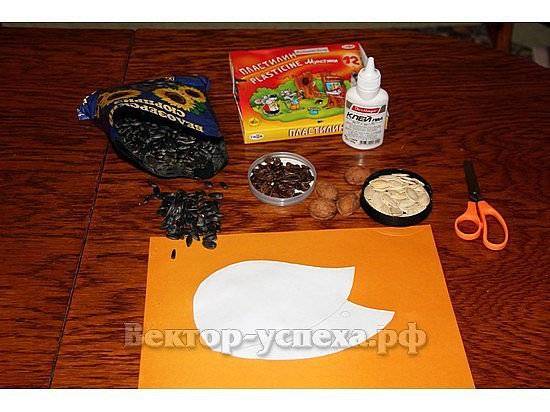

Материалы и инструменты для работы.

Из пластилинового шарика сооружаем сердцевину для цветка и садим её в середину круга.

Крылатку острым концом втыкаем в пластилиновый круг.

Располагаем крылатки плотно друг к другу по всему диаметру круга

По желанию можно выложить крылатки вторым кругом.

Выкатываем из пластилиновой колбаски туловище стрекозы, из двух маленьких шариков-глаза.

Втыкаем по две крылатки с двух сторон к туловищу стрекозы. Это крылья.

Садим стрекозу на цветок. Работа готова!

Поделки из семечек

Семечки, лучший природный материал для детского творчества. Когда ребенок делает поделки из семечек своими руками, развивается моторика пальцев рук, что благотворно сказывается на развитии речи ребенка, так как это взаимосвязано.

Материал безопасный, экологически чистый. Для поделок подойдут семечки тыквы, арбуза, подсолнечника. Их удобно комбинировать между собой и с другими природными материалами: зерном, сушеными листьями, ягодами.

Проще всего мастерить панно или картину. Для этого, нарисовать несложный рисунок на листе цветной бумаги. Сова, сидящая на ветке, хороший сюжет.

Лист наклеить на плотный картон и приклеить тонкие веточки. Тыквенные семечки приклеить к бумаге, расположив их у веточек в виде листочков.

На контуры совы приклеивать семечки, начиная с середины, чтобы правильно разместить их в виде перьев.

Глазками будут два маленьких кружка из такой же бумаги, на которой разместилась картина. Если картина будет обрамлена рамкой, будет эффектнее.

Клейстер — традиционный рецепт из муки

Клейстер — пожалуй лучший обойный клей. Основу его составляет мука. Он абсолютно не токсичен и безопасен для детей. Его вполне можно использовать в домашних условиях.

Одного его литра хватит примерно на 2-3 рулона обоев.

Для изготовления понадобится:

- Две емкости: для замешивания клея и для воды.

- Мука — 6 столовых ложек на 1 литр воды.

- Вода — 1 литр.

Приступаем к изготовлению:

- Берем первую емкость, наливаем туда воду и доводим ее до кипения.

- В это время в другой, тщательно смешиваем муку и холодную воду до состояния жидкой сметаны, чтобы не было комочков.

- Не переставая помешивать смесь из муки с водой, тонкой струей начинаем вливать туда кипяток.

- Хорошо все перемешиваем, еще раз доводим до кипения, отставляем и затем даем остыть.

По консистенции масса будет напоминать густой кисель. Если в доме вдруг не окажется муки, то вместо нее подойдет обычный крахмал, причем качество от этого не пострадает. Им смело можно заменить клей для обоев из супермаркета.

Ради эксперимента, прежде чем наносить его на поверхность обоев, возьмите небольшие кусочки и сцепите их друг с другом.

Он также прекрасно подходит для работ с различными типами бумаги, например, картоном.

Women Pretty

Одним нравится обставлять свой дом в традиционной манере, чтоб «как у всех» было. Но если вы ищете свой неповторимый стиль, то наверняка оцените необычные панно из зерен, косточек, семечек и банановой кожуры, которыми можно украсить прихожую или веранду.

Как же сделать такие панно? Прежде всего заранее заготовьте материал — всевозможные зерна, косточки, семена. Конец лета — самое подходящее для этого время. Собранный материал промойте в горячей воде, высушите и разложите в отдельные коробочки, рассортировав зерна, семена и косточки по цвету, размеру, фактуре.

Вы получили своеобразную палитру, в которой преобладают теплые охристые и коричневые тона. С ней и будете работать.

Заготовьте жесткую основу, обтяните ее мешковиной. Продумайте композицию будущего панно, исходя из собранного материала.

Это может быть пейзаж, букет или отдельная ветка. Сделав несколько эскизов, наиболее удачный переведите на полотно и приступайте к работе.

Мелкие зерна и косточки выкладывайте по рисунку постепенно, проклеивая клеем ПВА небольшие участки холста. На крупные зерна удобно наносить клей, держа их в руке, а потом уже выкладывать по рисунку.

О том как сделать картину из шерсти в технике валяния читайте в теме «Цветы из шерсти «.

Главное — располагать зерна внутри контура как можно плотнее. Выкладывайте их от периферии к центру, учитывая тона и полутона задуманного изображения.

Выложив центральный рисунок, начинайте работу над фоном.

В этом случае зерна, косточки или семена подбирают одного цвета и выкладывают от центра к краям панно.

Законченную работу надо просушить, а затем покрыть бесцветным лаком.

Панно лучше оформить в багет. Как подобрать правильный багет читайте в посте «Правильный багет». Рамка может быть также выполнена из подручных материалов – например, косточек другой фактуры.

Панно из кожуры бананов и цитрусовых плодов еще более экзотично. Такую композицию можно составлять постепенно по мере поедания фруктов.

Снимать кожуру с плодов надо аккуратно, сделав несколько надрезов (от 3 до 8), не доводя их на 1 -2 мм до мякоти. Отделив кожуру от мякоти, придайте ей плоскую или объемную форму, высушите.

Используя разные плоды (мандарин, апельсин, грейпфрут), вы получите разные по размерам «цветы».

А «листьями» будет служить кожура бананов. Ее надрезают ножом вдоль плода, освобождают от мякоти и сушат в свободном положении или набив бумагой — в этом случае «листья» получаются объемными.

В процессе сушки они изменят цвет, но это не страшно, покрыв банановую кожуру бесцветным лаком, вы получите необычное по своей эстетике панно.

Если вам нравится создавать декораторские штучки своими руками, то советуем также почитать «Бумажная ваза для цветов своими руками «.

Каким клеем пользоваться

Выбор клея зависит от основания, на которое крепится поделка и от размера композиции.

Крахмальный клейстер

Основой клейстера является картофельный крахмал.

Подходит для приклеивания листочков к бумаге или картону. Клейстер экологичный, без запаха, поэтому пользоваться им без строго родительского контроля может даже ребенок. Наносится кисточкой или губкой. Излишки смесь подтираются салфеткой или чистой, сухой мочалкой.

После высыхания клейстера создается прозрачный шов, практически не заметный на бумаге под сухими листьями.

ПВА

ПВА используется при создании панно на бумажной, картонной или тканевой основе. Хорошо клеит листья к бумаге и картону. После высыхания не оставляет пятен, не желтеет. По консистенции ПВА бывает жидким и густым. Густая смесь более удобна для работы.

Это специальный магазинный состав, сочетающий в одном флаконе клей и лак. Он подходит для объемных поделок из сухих листьев. Например, ваз, светильников, мелкого декора.

Смесь первый раз наносится на основу для приклеивания сухой растительности, а второй раз поверх поделки. После высыхания на поделке формируется защитная пленка. Клей хорошо себя проявляет на деревянной, стеклянной основе, на листиках и салфетках для декупажа.

и термопистолет

Большие осенние композиции в виде корзинок, венков и просто поделки склеиваются горячим клеем.

Разогретым составом наклеиваются отдельные листики и целые растения к основанию, также можно в сам клей ставить ветки, черенки листков, чтобы придать поделке объем. Термоклей может приклеить листики к любой основе. После засыхания создается беловато-прозрачный шов, поэтому его рекомендуется прятать под приклеиваемым материалом либо использовать маленькими порциями.

Суперклей

Средством пользуются только взрослые. Суперклей имеет сильный токсический запах цианакрилата, который может раздражать слизистую, вызывать аллергические реакции, химические ожоги глаз после длительного контакта с его парами.

Суперклей быстро схватывается, поэтому укладывать листья на основу нужно в правильной последовательности в заранее выбранное положение, поскольку времени на коррекцию практически нет.

Столярный клей

Этот вид идеально подходит:

- Для дерева.

- Для бумаги.

- Для картона.

- Других материалов из целлюлозы и иногда даже пластика.

Из минусов столярного клея выделяют два:

- Слишком малый срок хранения в жидком виде.

- Слишком резкий и довольно скверный запах. Но если заранее его отварить и превратить в студенистую массу, то он будет храниться намного дольше. Далее, в случае надобности, можно будет отрезать нужный кусочек, растапливать его на огне и использовать.

Из всех способов приготовления данного вида клея, можно выделить четыре:

Рецепт 1

- Берем обычный столярный клей, измельчаем и замачиваем в воде до тех пор, пока он не разбухнет и не станет напоминать студень.

- Далее помещаем его в специальную емкость (клеянку). За неимением таковой, можно взять обычную консервную банку, и поместить все на водяную баню на слабый огонь.

- С помощью деревянной ложки или палочки непрерывно помешиваем смесь не допуская подгорания. Если масса приобретет желтый оттенок, то утратит свои клеящиеся свойства.

- После того как смесь стала жидкой, разбавляем ее с водкой в соотношении: 720 гр. клея и 950 гр. водки.

- Далее, на 100 грамм клея добавляем по 12 грамм порошковых квасцов.

Он отлично склеивает поверхности и к тому же обладает влагоотталкивающими свойствами.

Рецепт 2

- Смешиваем клей и воду в клеянке в соотношении 1:1.

- Слегка доводим до кипения, затем снимаем с огня и переливаем в керамическую ступку, в которой, при помощи пестика, растираем массу до состояния студня.

- Выкладываем ее на тарелку, даем остыть и нарезаем на нужные куски.

- В случае надобности, смешиваем его с водкой в пропорциях: 720 грамм клея и 360 грамм водки. Доводим до кипения, остужаем.

Рецепт 3

- Берем 1 литр воды, 1 кг. столярного клея, 1 литр 9% столового уксуса.

- Помещаем эту смесь на водяную баню и доводим до кипения.

- В непрерывно помешиваемую жидкость, вливаем 1 литр водки.

Рецепт 4

- Разводим клей и воду — 1:1.

- Ставим на водяную баню и нагреваем смесь до состояния загустения.

- Добавляем 1 часть глицерина и 1 часть клея (количество клея равно взятому ранее).

- Ставим на небольшой огонь и греем до тех пор, пока не испарится вода.

- Затем выкладываем в формочки и даем высохнуть.

- Перед использованием, разводим с водой в равных соотношениях.

ПВА своими руками

На втором месте по эффективности и популярности является клей ПВА, который по праву считается универсальным, так как сфера его использования довольно обширна. Хорошая новость состоит в том, что при его изготовлении не используется какая-то особая технология, а значит мы можем сварить его в домашних условиях.

Что нам понадобится:

- Вода дистиллированная — 1 литр.

- Желатин фотографический — 5 гр. (продается в магазинах фототоваров).

- Глицерин аптечный — 4 гр.

- Мука — 100-150 гр.

- Спирт этиловый — 20 мл.

Приготовление состоит из 2 этапов:

- Нужно на сутки замочить желатин в стакане воды.

- Непосредственно сам процесс изготовления.

После того как желатин набух, приступаем к процессу:

- Помещаем дистиллированную воду на водяную баню, добавляем в нее желатин и заранее замешанную с водой муку.

- Хорошо все перемешиваем.

- Доводим до кипения, но не кипятим! Постепенно он станет белого цвета, похожим на густую сметану.

- В самом конце, добавляем этиловый спирт и глицерин. Не забывайте постоянно помешивать смесь до тех пор, пока она не станет достаточно густая — примерно 10 минут.

- После того как масса остынет, ее можно использовать в работе.

Делаем человечков

На этом фантазия не исчерпывается. Можно создавать и другие фигурки, каждая из которых станет настоящим шедевром. Чтобы сделать симпатичного человечка, нужно привезти из леса еще и горсть сухой травы. Еще потребуется аккуратная луковица. Шишка будет выступать основой, телом. А в качестве головы вашего героя будет луковица. Теперь нужно подумать, чем приклеить шишку. Это может быть любой густой клей или пластилин.

Собираем человека и приступаем к оформлению лица. Для этого черным маркером на блестящей, оранжевой кожице можно нарисовать глаза и рот. Из сухой травы сделайте волосы. И вот, человечек готова занять свое место на полке.

Детские поделки из кленовых листьев

Детям особенно интересно делать поделки из листьев на тему осень своими руками.

Вначале они с восторгом собирают листики под ногами, затем помогут вам высушить их, раскладывая в книжке. А затем вы сможете поделиться с ними своими знаниями и показать, что можно создать из листьев деревьев клена.

Улитка из листьев клена

Нам потребуется:

- Листья клена

- Ножницы

- Пластилин

- Скотч

- Глаза

- Чтобы сделать основу – туловище улитки, возьмите красный пластилин и слепите из него колбаску, так чтобы один конец был немного толще второго.

- Сделайте на более толстом конце разрез и оформите половинки, полученный при разрезе, чтобы они стали похожими на антенны улитки.

- Тело необходимо согнуть

- Чтобы использовать кленовые листья для домика улитки, обрезаем им черенки

- Складываем лист, чтобы получилась полоска

- Скрутите полоску, начав с узкой части

- Чтобы сделать домик более объемным, скручивайте таким образом несколько листиков.

- Закрепите домик на туловище из пластилина

- Прикрепите пластиковые глаза и обозначьте рот

Нам потребуется:

- Картон

- Степплер

- Ножницы

- Клей

- Листья

- Глазки

Из картона необходимо вырезать около 5-6 кружков разного диаметра

На листиках удалите стебельки, кроме двух листиков. Они нам пригодятся для ножек индейки

Каждый листик прикрепите к кружочку из картона

Складываем кружки один на другой с помощью клея или степплера

К задней части самого большого кружочка приклейте коричневый лист.

Из листика вырезает треугольник, чтобы сделать клюв.

Его необходимо приклеить по центру первого листа.

Прикрепите глаза вашей индейке.

С помощью цветной бумаги и листьев можно сделать веселую семейку совушек.

ТОП-лучших

- Клей-гель «Момент универсальный». Отечественный клей отлично подходит для комбинационного скрепления сложных поверхностей: дерево, стекло, резина, ткань, кожа, металл, пластик, пенопласт. Клей «Момент» образует прочный, бесцветный, водостойкий шов. Гелеобразная структура делает его удобным в нанесении без подтеков. Время кристаллизации клея 2–4 мин. До полного сцепления рекомендуется подождать сутки. Клей может использоваться для работы с детьми под присмотром и в проветриваемом помещении. Стоимость от 50 руб. за 30 мл.

- Термосердечники «ENGY». Обладают высокой вязкостью. Образуют эластичный, водостойкий шов. Выпускаются в различном цвете и диаметре от 7 до 11 мм. Не имеют запаха. Плавятся при температуре 100⁰ С. Применяются для приклеивания дерева, картона, ткани, керамики, кожи, металла, кафеля. Цена упаковки клея 10 шт. от 110 руб.

- Стержни для пистолета «Hammer». Выпускаются диаметром от 7,2 до 11,2 мм. Цвета от прозрачного до металлика разных оттенков. Подходят для склеивания и комбинации сложных поверхностей, кроме бетона и штукатурки. Плавятся при температуре от 150 ⁰ С. Не имеют запаха. Цена паковки 12 шт. от 80 руб.

- Универсальный клей «Капелька». Прозрачный сцепляющий компонент имеет вязкую консистенцию. Он предназначен для скрепления резины, дерева, ПВХ, керамики, металла, пробки, войлока. Клей нельзя использовать для предметов, применяемых в пищевых целях. Время сцепления 3–4 мин. Маленький объем клея подходит для небольшой площади работ. Цена тюбика 20 мл. от 20 руб.

варианты и техника выполнения ???? Поделки из семечек ???? Hand-made

Наиболее простой поделкой из тыквенных и подсолнечных семечек является цветок. Если вы хотите, чтобы ваша композиция была плоской, используйте тыквенные семечки. Кроме того, светлый цвет позволяет их окрашивать различными цветами, чего нельзя сказать о семенах подсолнечника. Серединкой цветка послужит небольшой шарик из пластилина, который по окончании работы можно прикрыть ягодкой рябины.

Объемный цветок можно получить, благодаря размещению семечек в несколько ярусов. Для того чтобы он стал блестящим, в конце покройте его бесцветным лаком.

Если же для вашего малыша плоские поделки на картоне неинтересны, предложите ему создать букет, который можно разместить в миниатюрной вазочке. Для этого потребуется подготовить зеленую трубочку-соломку, которая исполнит роль стебля.

К трубочке приклейте два сухих листочка. Надежным помощником станет двусторонний тонкий скотч или клей момент. На шарике из пластилина закрепляйте семечки так, чтобы цветки привлекательно выглядели с любой стороны. Поверхность можно раскрасить густой гуашью или акриловыми красками и покрыть лаком, что продлить «жизнь» поделки.

Для рамочки потребуются нецелые семечки, а их шелуха. Из плотного картона вырежьте две одинаковые детали рамочки размером 15х20 см. Выбирая размер внутреннего окошка, ориентируйтесь на величину фотографии. Одну сторону рамки покрасьте выбранным цветом и позвольте краске высохнуть. Затем покройте поверхность слоем клея ПВА и приклейте шелуху семечек.

Широкой кистью раскрасьте шелуху акриловыми красками или гуашью. Предпочтение стоит отдать различным оттенкам одного цвета. В шприц наберите небольшое количество краски контрастного цвета и нанесите узор.

Скотчем закрепите фотографию с обратной стороны, а неприглядную изнаночную часть прикройте второй рамкой. Чтобы рамка прочно стояла на столе или полке, сделайте подставку. Для этого из прочного картона (лучше использовать материал коробки) вырежьте четырехугольник со скошенной стороной. Прочно при помощи скотча закрепите «ножку» с задней стороны рамки.

Еще один вариант рамки – мозаика из семян и круп. На подготовленную картонную основу нанесите клей или тонкий слой пластилина. Выкладывайте выбранный орнамент, плотно прижимая элементы. Если среди крупных частей образовалось слишком много свободного пространства, заполните его манной крупой. После высыхания поделку покройте лаком или краской из баллончика.

Ваза или шар из клея и ниток

Клей пригодится для создания красивой шарообразной вазы, оригинального абажура. Для такой поделки тоже потребуется воздушный шарик желаемого размера (согласно предполагаемым габаритам изделия), ПВА и толстые, надежные нитки.

Шарик надо надуть, крепко завязать нитками. Смазать шарик ПВА, после начать обматывать его нитками. Нитяных слоев может быть несколько, главное – хорошо промазывать их клеем

Когда нитки просохнут, шар нужно проткнуть и осторожно вытащить его снизу. Если дырка в изделии слишком маленькая, можно аккуратно подрезать ее до необходимого размера

Абажур из ниток готов к использованию!

А еще очень удобен в использовании клей пистолет для поделок

Он не ядовит, не отличается неприятным ароматом и надежно и быстро скрепляет детали.

Также он:

- экономно расходует,

- удобен в использовании, справятся с ним даже дети,

- надежно скрепляет детали,

- шов не боится влаги,

- клей заполняет пустоты и хорошо герметизирует.

Склеивает резину, дерево, бумагу, пластик, текстиль, кожу, а также изделия из керамики. Его используют для создания поделок из фетра, соединения ленточек в технике канзаши, при изготовлении бижутерии.

Склеивает резину, дерево, бумагу, пластик, текстиль, кожу, а также изделия из керамики. Его используют для создания поделок из фетра, соединения ленточек в технике канзаши, при изготовлении бижутерии.

Также это хороший вариант для тех, кто ищет клей для поделок из ракушек. Позволяет создавать очень красивые и оригинальные поделки, оформлять стеклянные изделия.

Аппликация из семян клена и ясеня

Клен и ясень – привычные не только для сельского, но и городского жителя деревья. А их семена, которых бывает в изобилии каждый год, являются отличным материалом для детских поделок. При необходимости раздобыть семена-крылатки можно даже зимой. Их достаточно высушить и использовать на занятиях с детьми разного возраста.

Для малышей лучше выбирать несложные сюжеты. Например, попробуйте сделать стрекоз, летающих над яркими цветами. Для работы понадобятся альбомный лист, разноцветный пластилин, крылатки клена и ясеня, гуашь.

Прежде чем приступать к работе, проговорите, что будет изображено на картине: сколько цветочков и стрекоз, каким образом и где они будут располагаться и так далее. Таким образом, ребенок узнает замысел поделки, и на основе полученных представлений ему легче и интереснее будет выполнять работу. Для наглядности можно нанести простым карандашом контуры будущих цветов и стрекоз.

Итак, туловище стрекоз вылепим из пластилина, а крылышки сделаем из семян клена. В пластилиновые лепешечки-серединки острым кончиком по всей окружности воткнем семена ясеня, получатся необычные цветы. Чтобы картинка стала нарядной, раскрасим лепестки цветов. Зеленой краской нарисуем стебельки и всевозможные листочки. Выйдет, что стрекозы порхают над цветами. Возможно, маленький художник захочет дополнить картинку. Пусть нарисует, например, божью коровку или жучка. Будьте уверены, что от этого поделка только выиграет.

Вроде бы ничего сложного и нет, но, чтобы добиться желаемого результата, ребенку придется и порисовать, и полепить, и повозиться с природным материалом. Все это потребует внимания, усидчивости, аккуратности. В ходе работы будет развиваться мелкая моторика, воображение, мышление, речь. Задача взрослого – подсказывать, помогать, всеми способами поддерживать интерес малыша, а в конце работы обязательно похвалить или даже поощрить чем-либо. Картинку же можно будет повесить на стену в детской комнате или подарить бабушке на день рождения.

Изготовление клея для поделок из пластика

[media=https://www.youtube.com/watch?v=gfd9VuQdaA0]

Для изготовления клея для поделок из пластика, нам понадобится:— ацетон технический;— пенопласт;— небольшой стеклянный пузырек;— изолента;— стружка из полистирола.

Возвращаемся опять к нашему пока не готовому клею. Нам остается в него добавить немного стружки, которая была взята из куста пластикового полистирола.

Также в ацетон можно добавлять стружку красного полистирола и других цветов.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Идеи поделок из листьев

Сова из листьев:

Рыжая кошечка

Птичка с птенцами:

И даже орел:

Для пейзажа фон можно раскрасить акварелью.

Портреты

Готовую аппликацию (если она не объемная) можно положить под пресс, чтобы после высыхания она оставалась ровной. Хранить с сухом месте, можно в рамке под стеклом.

Люди часто интересуются, чем лучше приклеить листья деревьев на бумагу. Для этой цели применяют разные составы. Высокой эффективностью отличаются силикатный клей, ПВА, прозрачное или горячее вещество. Также допустимо использовать клей-карандаш или сделать натуральный состав на основе крахмала. Чтобы добиться хороших результатов, стоит продумать все детали поделки заранее.

Клеить листья деревьев на бумагу допустимо разными составами. Чтобы добиться в этом хороших результатов, стоит правильно подобрать вещество.

Клейстер из крахмала

Это вещество хорошо подходит для аппликаций с листьями. Клеящий состав считается полностью безопасным. Его разрешается применять аллергикам. Вещество обладает прекрасными адгезионными характеристиками и помогает крепить листву к бумаге и картону.

Клейстер допустимо наносить губкой или кисточкой. Чтобы избавиться от подтеков, применяют сухую губку или салфетку. По мере высыхания вещество приобретает прозрачную консистенцию.

ПВА клей для аппликаций

Это популярный состав, который можно использовать детям и взрослым. С помощью ПВА можно создавать интересные композиции на бумаге, текстиле или картоне. После высыхания вещество не оставляет пятен и не приобретает желтого оттенка.

Симпатичный ежик

Поделка ежик из семечек, всегда вызывает умиление. Дети любят мастерить их: лепить, рисовать, делать поделки в виде ежей. Они смотрят мультфильмы, в которых ежи представлены добрыми, мудрыми и трудолюбивыми обитателями лесов. Поделка из семечек подсолнуха, больше всего напоминает «иголками» настоящего ежа.

Нужно выбрать пластилин по цвету такой, какой хотите видеть мордочку ежа. Хорошо смотрится белый пластилин в сочетании с черными крупными семечками.

Подержать кусок пластилина в руках до его размягчения. Скатать в шар, немного придавить, вытянуть его с одного конца, обозначив мордочку с носиком.

Отделив мордочку (треть длины), ряд за рядом втыкать семечки одинакового размера острием в пластилин. Скатать 3 маленьких шарики из черного пластилина, это будут нос и глазки ежа. Прикрепить их и он готов.